phantomは「幽霊」または「幻想」「幻覚」。一方、vibration(バイブレーション)は、cell phone's vibration、すなわちケータイを〝マナーモード〟(英語ではvibration alert=振動報知)にしたときに着信を知らせる振動のこと。そこで、phantom vibrationは、「振動の幻覚」。着信がないのにケータイが振動したように錯覚すること。

オーストラリアのシドニー・モーニング・ヘラルド(2012年2月9日付)は、“‘Phantom’ mobile phone vibrations: why we get them”(ケータイの振動の幻覚、なぜわれわれは感じるのか)との解説記事を載せた。“Bzzt, bzzt. You check the supposed vibration in your pocket, yet no one has called or sent you an SMS.”(ブー、ブー。あなたはポケットで振動したのかと確かめてみるが、誰も電話をしていないしSMSも送っていない)ということがある。SMSはShort Message Service、つまりメールのこと。こうした現象を少なくとも6割以上のケータイユーザーが経験しており、 “phantom vibration syndrome”(幻覚振動症候群)などと呼ばれているという。

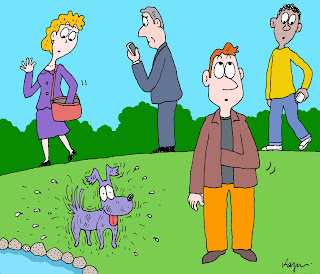

かつて、着信メロディがなかったころ、ケータイが鳴ってないのに、鳴ったように錯覚するphantom ringingが問題になった。人混みなどで一般的な着信音を聞くと、つい自分のケータイに手が行った。最近は、他人の迷惑を考えてマナーモードにすることが増えているので、ポケットのケータイがちょっと動いてもビクリとするのだ。

なぜ、こんなことが起こるのか?

現象が問題になり始めた当初のUSA Today(2007年6月12日付)は、“Good vibrations? Bad? None at all?”(よい振動か、悪い振動か、または振動は全くないのか)との記事を掲載。ケータイ会社は、勝手にケータイが振動することはない、とした上で、“Perhaps in the mind of the cellphone user only.” (たぶんケータイユーザーの心の中だけ)で感じられるのだろうと指摘した。

ケータイを手放せなくなった今、心はいつも着信を待ち構えている…。